関宿は東海道のなかで唯一まとまった規模で宿場町の町並みが残り、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

その関宿の中にある深川屋 陸奥大豫さんも天明3年(1783)の火災の後に立てられた江戸時代末期の商家そのままの姿が残っているそうですよ。

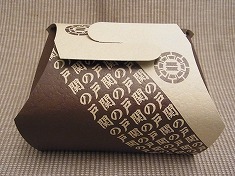

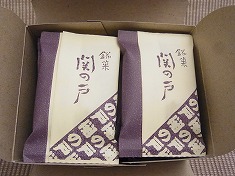

代表銘菓は関の戸。

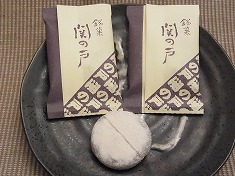

直径3cm強、厚み8mmぐらいの平ぺったいとても小さなお菓子ですが、食べてみるととっても深い甘みがあるお菓子です。

北海道産の小豆で作った漉し餡を求肥で包んで徳島県阿波産のサトウキビから作られた砂糖と和三盆でまぶして鈴鹿の山に雪が積もっている様子を表現したかわいらしいお菓子。

寛永年間の初代によって作り出された関の戸は200年前の配合レシピにしたがって作り続けているそうですよ。

私は控えめな甘さが好きなのでこの関の戸はだいぶ甘みが強いなあ・・と思い、江戸時代の人はこんなに甘いお菓子を食べていたのかなと思っていたら、やはり高級なお菓子で庶民の人々が食べれるようになったのは明治時代以降とのことです。

今回は鈴鹿サーキットのお土産屋さんでこのお菓子を見つけましたが、関宿のお店にいくと江戸時代の古いお店や道具を見ることが出来るので、機会があればいってみたいなあと思いました。

関の戸 原材料名・・砂糖、小豆、水飴、餅粉、トレハロース

製造者 有限会社 深川屋・・三重県亀山市関町中町387

岩嶋屋のどら焼き・ちんころ・ねじ菓子

北海道十勝産の小豆や国産の食材を使用して、伝統技法で美味しい和菓子を作っています。

代表銘菓は どら焼きやちんころなど

・・・

御菓子処 丸繁の紅梅焼

上げ馬神事で有名な多度大社の入口の一番近いところにお店があります。

丸繁 の古くから作られているお菓子は 八壷豆や 紅梅焼です。

商・・・

御菓子司 亀屋清泉庵

代表銘菓は亀の子最中

商品情報

◇亀の子最中・・亀の図柄の最中

◇すずか最中・・鈴鹿の図柄をあしらった最中。大納言と挽茶・・・

丸川菓子舗の鈴鹿川饅頭

代表銘菓は鈴鹿川饅頭やすずなり餅など

丸川菓子舗さんでは北海道産小豆を豆から丁寧に炊き上げて100%自家製餡を作っています。

商品情報

◇鈴鹿川・・・

近江屋製菓舗の寝しゃか大吉 大あん巻

江戸時代 寛政元年 1789年創業の老舗。

代表銘菓は大あん巻

商品情報

◇大あん巻・・カステラ生地でこしあんを包んだ大あん巻

◇寝しゃかまんじゅ・・・

紅屋の汐見

創業の老舗の和菓子屋さん。

代表銘菓は汐見(しおみ)

商品情報

◇汐見(しおみ)・・3代目が文化文政年間の頃、白い波頭に散る水玉を見・・・

三瀧屋 文藏の文藏餅

江戸時代 元禄年間(1688-1703) 創業の老舗。

代表銘菓は 文藏餅

商品情報

◇文藏餅(大福)・・白、ピンク、よもぎ

◇おはぎなど

・・・

嶋小餅店の嶋小のだんご

代表銘菓は嶋小のたんご

商品情報

◇嶋小のだんご・・初代経営者が江戸の町で修行して覚えてきた上質の米粉・・・

播田屋の絲印煎餅

代表銘菓は絲印煎餅(いといんせんべい)

商品情報

◇絲印煎餅・・鶏卵、砂糖、小麦粉を用いて薄く焼・・・

岩戸屋の岩戸餅と生姜糖

代表銘菓は岩戸餅や生姜糖

商品情報

◇岩戸餅・・昭和43年に製造開始されたきなこをまぶしたお餅

◇生姜糖・・生姜の汁と砂糖を会わせ・・・

太閤餅の太閤出世餅

代表銘菓は太閤出世餅

商品情報

◇太閤出世餅・・小豆ともち米のもつ天然の旨味を引き出し、一つづつ手焼きしたお餅

2・・・

御福餅本家のおふくアイスマック

代表銘菓は御福餅

商品情報

◇御福餅・・お餅の上に二見浦に寄せ返す豊穣の波を表現した餡が上にお菓子

◇御福藻刈餅・・白芥子や黒ゴ・・・

藤屋窓月堂の利休饅頭

代表銘菓は利休饅頭

商品情報

◇利休饅頭・・紅はこし餡、白はうずら豆こし餡

◇守武の松・・黒砂糖の皮でうずら豆つぶ餡を・・・

勢乃國屋の神代餅

昭和44年 1969年に店名を「勢乃國屋」に改めました。

代表銘菓は神代餅(かみよもち)

商品情報

◇神代餅・・北海道の小豆、天然・・・

旭家酒素饅頭製造本舗の酒素饅頭

代表銘菓は酒素饅頭

商品情報

◇酒素(さかもと)饅頭・・自然発酵させた薄皮に上品な甘さの小倉の粒餡を包んだお饅頭

2・・・

虎屋ういろの奉納ういろ

当初は和菓子全般を作っていましたが、昭和13年にういろ専門店になりました。

原材料を厳選し、昔ながらの手作業で製造し、防腐剤を使用していない生ういろ・・・

駒屋観月堂の酒ケーキといちご大福

代表銘菓は 大吟醸 酒ケーキやいちご大福

商品情報

◇大吟醸 酒ケーキ・・卵白だけで焼き上げたスポンジケーキに伊勢の銘・・・

田中観月堂の大原實

大正4年に登録商標を取得しているので、創業は何年なんでしょうか??

江戸時代に日本人で初めてロシアを見て帰国した鈴鹿の偉人 大黒屋光太夫をたたえ・・・

大徳屋長久の小原木

大徳屋長久の竹口家は元々白子の廻船問屋。紀州藩の御用商人として特に目をかけられ、、紀州様が京都に上る際にお供をし、京都の八瀬小原に訪れた記念にお菓子を作るよう・・・

久住屋菓舗の大はら木とあんどうふ

代表銘菓は200年にわたり作られてきた大はら木。

この大はら木というお菓子は「どこが元祖ということもなく、昔からこ・・・

この記事へのコメントはありません。